“老高,家里来信了,爹娘连糊糊都凑不出,我得回一趟河北。”1957年11月下旬,凌晨两点,北京西花厅的门廊里大资本,值完夜班的王昌武压低声音。灯光昏黄,信封边缘卷起,他的手却在微微发抖。

信是他十四岁的妹妹托人捎来的。河北逐鹿那年秋收歉收,麦子三成不到,社队口粮紧,可供分配有限。家里老人不愿拖累集体,宁肯少领。信里四个字最扎心——“揭不开锅”。王昌武读完,连夜去向中南海警卫局值班领导报告。按规定,卫士外出须层层审批,他心里很清楚流程,却更怕耽误。

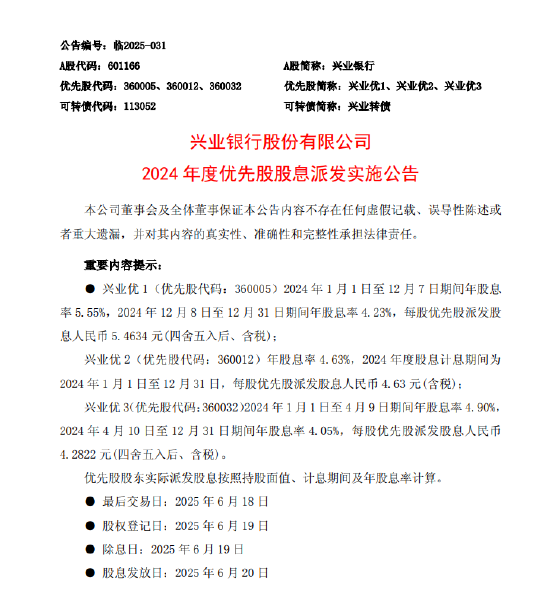

值班领导没多问,只说一句:“先写书面申请,天亮送局里。”天亮前,毛主席得悉此事,提笔批道:“准假,速去速回。”旁边再圈一句:“赈济其家。”主席行笔极快,却清晰有力。批件随同警卫局介绍信一并交到王昌武手里。就这张薄薄介绍信,日后震动整个逐鹿县。

谁料七年前,他只是太行山间一个瘦小少年。1930年,他出生在河北省逐鹿南沟村,家里五口,全靠几亩薄地和父亲做长工糊口。战火蔓延,庄稼多次被踩踏,日子一天紧似一天。1946年,村口驻军动员参军,他未及成年,咬牙在户籍栏写下“十八岁”。入伍那晚,他背对母亲,用一顶破棉帽挡住泪。母亲只是叮嘱:“打完仗就回来种地。”

部队从太行纵深一路南下,石家庄、张家口、太原……他扛着步枪翻山越岭,晚上睡在荒庙或干河滩。说来奇怪大资本,枪声最烈处,他反倒变得沉稳。战友打趣:“小王瞄准跟掐表似的。”1948年底,晋察冀野战军组织百米固定靶考核,他三发皆中十环,连长拍他肩:“瞄准镜不是宝,胆子才是。”那一次,连长记住了他的名字。

新中国成立,部队改编,他被调到四川达县军分区警备连。日子稍平静,军事比武又把他推到台前。军分区年度射击比赛,他一举夺冠。四川军区政委赶到靶场,看着那圈圈弹孔,开门见山:“北京中央警卫团正挑人,你愿不愿去?”机会来得太突然,他愣了半晌才回话:“服从组织。”从川东群山到京城紫禁,行李不过一床被、一只茶缸。

中央警卫团对卫士挑剔极了。身高、反应速度、心理素质必须一条不差,还要查三代成分。经过半年摸底、八轮考核,1953年初,王昌武编入主席内卫班。从那天起,配枪被收走,取而代之的是一只薄薄的笔记本:守卫要靠预判,而不是扳机。

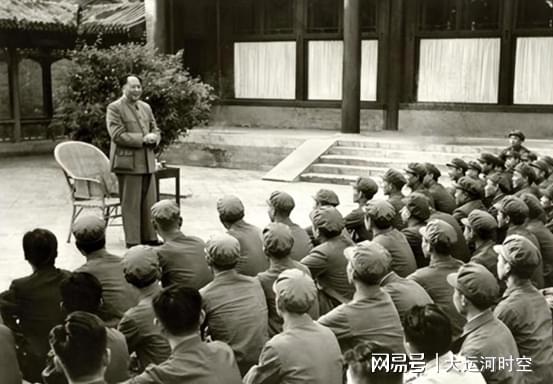

工作内容琐碎得惊人。送文件、验电话线、夜间巡灯……有一次他在花园修剪月季,主席散步经过,笑问:“小王,几个字认得?”他老实回答:“大字不识几个。”主席点头:“那就慢慢学,看书不分年龄。”随后吩咐机要秘书从新华书店买来《新华字典》和《三十六计》。自此,西花厅灯火常在深夜亮起,王昌武趴在小桌上描红练字,遇到不懂便请教警卫班文化水平最高的老高。几年下来,从请假条到内部简报,他已能通读无碍。

然而家乡一直是他心里放不下的坎。通讯不便大资本,往往半年才能收到一封信。1957年秋,华北干旱,乡亲们靠红薯藤充饥。妹妹的信赶在粮荒最难的时候到达北京,也把他从工作节奏里硬生生拉出。

拿到批件后,他连夜搭乘去石家庄的军用列车,又换汽车、步行,三天才到南沟村。消息在县城先炸开锅:中央来人!县委书记亲自率民政科、粮食局干部迎到公路口。人群见他穿着旧军装,肩上没军衔,神情谦和,一时摸不准底细。王昌武递上介绍信,书记低声念到“中华人民共和国主席办公厅卫士”,心里顿生警觉:这可不能怠慢。当天晚上,县里紧急从储备仓拨出两百斤小麦、一匹布票,送到王家土坯院。母亲捧着麦粒直掉泪,父亲瘸着腿想往外让,“这粮咱不能要啊”。书记劝道:“老乡,国家政策,首长也惦记你们。”说罢又转向王昌武:“部队有需要,县里随时效劳。”

短短五天,他走遍队里社员家,看望因战致残的老战友,帮乡亲捎药、借粮。回京前夜,他和父母坐在油灯下。母亲递上缝好的棉袜,轻声嘱咐:“在外要听首长话。”父亲只是拍拍他的肩,“不丢人。”天刚蒙亮,他背起挎包离开,院门口那片枯黄高粱映着朝阳,闪着微光。

返京后,他迅速投入工作。1958年,又一纸调令来到:中央广播事业局需要基层骨干;警卫局慎重研究后同意放人。职位虽变,本色未改。到番禺县广播站时,他随身仅带两箱资料、一杆老笔。技术员回忆:“这位北京同志说话不多,干活一股冲劲。”他对线路图摸得滚瓜烂熟,夜里能凭记忆修通断线。1960年,国家经济困难,他主动留守偏远镇台,坚持播报到最后一刻。那年冬天,他因过度劳累发高烧,县医院无青霉素,他硬是靠盐水和柴胡汤挺了过来。

1991年,组织批准退休。他谢绝多次聚会邀请,只在同事合影背面写一句:“守土一生,足矣。”有人问他当年家中饥荒事,他摆摆手:“县里照顾那次,大家都帮忙,不只是因为我是谁。党没忘谁,主席也没忘谁。”

多年后,南沟村早已通电通车,王家旧院被翻修成砖瓦房。墙上挂着一张泛黄照片:1957年王昌武与父母合影,面前摆着一碗白面蒸饼。饼上点三颗红枣,看似普通,却是那个年代最珍贵的温饱象征,也见证了一名普通士兵与共和国领袖之间跨越身份的惦念与牵挂。

王昌武说过,主席身边人人都有编号,可主席从不用编号叫人,总是抬头看一眼,“小王”“老杨”地招呼。朴素得很,却让人记上一辈子。身份光环终会褪色,惟有那份信任沉在心底,成了他几十年行事的底线——简单,踏实,不张扬。这,或许就是一名警卫最珍贵的勋章。

2

金盛网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。